Retrouvez ici l'ensemble des ressources produites dans le cadre du projet LYSiERES² : les replay des RDV, les séminaires de la Boutique des Sciences, les newsletters et bien d'autres.

Des sous-titres automatiques français sont disponibles sur les vidéos.

- RDV LYSiERES²

-

- Formats de médiation innovants : pour toutes et tous ?

-

Avec Sébastien Buthion, responsable communication à la délégation Rhône Auvergne du CNRS

Sylvia Girel, professeure, coordinatrice de l’Observatoire Publics et pratiques de la culture – Sciences et société, à Aix-Marseille Université

Olivier Kahn, directeur de la Diagonale, direction arts·culture·sciences·société de l’Université Paris Saclay

Modéré par Florence Belaën, directrice sciences et société de l’Université Lumière Lyon 2BD, speed-searching, conférences embarquées… Les formats de médiation scientifique et culturelle se multiplient et se diversifient au fil des politiques Sciences et société des universités, des organismes de recherche et de la volonté des lieux de culture scientifique et technique d’attirer de nouveaux publics. Cette table-ronde sera l’occasion de porter un regard critique sur des actions menées au sein de lieux de médiation et de recherche scientifique : en quoi ces formats sont-ils nouveaux ? Quels sont les investissements humains, financiers et environnementaux de ces médiations innovantes ? Quels sont leurs avantages et leurs inconvénients ? Comment évaluer leur impact sur le public mais aussi sur les scientifiques ? Comment mobiliser les chercheuses et chercheurs dans le dialogue sciences et société ? - Médiation scientifique et chercheur·ses : quelles relations ?

-

Avec Lionel Maillot, vice-président culture et lien Sciences-société de l’Université de Bourgogne-Franche-Comté (UBFC)

et Florence Belaën, directrice sciences et société de l’Université Lumière Lyon 2

La participation des chercheurs et chercheuses à la médiation scientifique peut sembler évidente. Mais cela n’a pas toujours été le cas. Aujourd’hui, de plus en plus de dispositifs sont mis en place pour inciter les chercheurs et chercheuses à s’impliquer dans le partage de la culture scientifique : Fête de la science, Nuit européenne des chercheurs, etc. Quels peuvent être les retours de ces expériences ? quels en sont les effets et les bénéfices pour les chercheurs et chercheuses qui s’investissent dans ces actions ? sur les publics ? Se pose ainsi la question des facteurs favorisant et des freins à l’engagement des scientifiques dans ces activités extra-recherches ?

De plus en plus, les médiateurs et médiatrices scientifiques s’inscrivent dans le paysage de la relation entre sciences et société. Mais quel est leur rôle ? Quelles sont les relations qui se construisent entre elles et eux et les chercheurs et chercheuses ? Et quelle est la place de chacun dans le trio publics, scientifiques, médiateurs et médiatrices ? - Le conspirationnisme dans les étoiles

-

Replay du 25 mai 2023

Avec Pierre Fagnoni, doctorant à l'unité de recherche Groupe de recherche en psychologie sociale (GREPS) sur la thématique « Approches historique et culturelle des dynamiques conspirationnistes : le retour en force de la théorie de la Terre plate »

et Walter Guyot, responsable du secteur de la médiation des savoirs et de la programmation pédagogique et scientifique du Planétarium de Vaulx-en-Velin

La question de la médiation scientifique au Planétarium vis-à-vis des théories de la Terre plate - La médiation : qu'est-ce que c'est ?

-

Replay du 4 avril 2023

Avec Benoit Urgelli, chercheur à l'unité de recherche Éducation, cultures, politiques (ECP) de l'Université Lumière Lyon 2

et Blandine Déjean, directrice de l'association ÉbulliScience.La médiation a le vent en poupe, les propositions d'offres de culture scientifique fleurissent sur tout le territoire Lyon-Saint Étienne. Mais comment la définir ?

- Séminaires Boutique des Sciences

-

- L’évaluation d’impact des associations : quand l’université s’en mêle

-

Replay du 12 février 2025

En partenariat avec la Chaire ESS (GT Impact social)Mais comment mettre en œuvre concrètement ces évaluations et notamment une mesure d’impact social dans les associations ?Les associations, et plus largement les structures de l’économie sociale et solidaire (ESS), mettent en œuvre une pluralité d’évaluation de leurs actions et de leurs effets, que ce soit dans le cadre de démarche d’amélioration continue, pour communiquer auprès de leurs partenaires, à la demande des financeurs, etc. Si pendant plusieurs décennies, les associations ont mis en avant l’évaluation de leur utilité sociale, on observe depuis quelques années la diffusion d’un nouveau référentiel évaluatif autour la mesure d’impact social.

N’ayant souvent pas les moyens et les compétences en interne pour se lancer dans une démarche évaluative, les associations se tournent souvent vers des formations de l’enseignement supérieur pour se faire accompagner et confier cette mission aux étudiants et étudiantes dans le cadre d’un stage, d’une alternance ou de projets pédagogiques. Les associations peuvent aussi s’adresser plus directement à des chercheurs et chercheuses pour se faire accompagner dans leur démarche d’évaluation.

Parfois considérée comme une prestation à moindre coût, comme une caution scientifique ou s’inscrivant dans une réelle démarche pédagogique, les étudiants comme les enseignants, les chercheurs et les encadrants se trouvent souvent démunis face aux enjeux de l’évaluation. Ces situations faisant naître des tensions et malentendus.

Ce constat est dressé par une pluralité d'acteurs et actrices de l’Université Lumière Lyon 2 (la Boutique des Sciences, les Masters ESS ou encore la Chaire ESS) qui sont régulièrement sollicités pour répondre aux besoins d’évaluation des associations. Ces demandes posent un certain nombre de questions :- Les étudiantes et étudiants sont-ils formés à ce type de démarche ? (De quelles compétences évaluatives disposent-ils ? Peuvent-ils développer ?)

- Les situations de formation (stage, alternance) sont-elles pertinentes pour répondre aux demandes de mise en place d’évaluation des structures ?

- Les encadrantes et encadrants – professionnel et formation – sont-ils en mesure d’accompagner ce type de mission ?

- Quelles articulations entre les attendus professionnels, pédagogiques voire scientifiques ?

- Quelles attentes réciproques entre les étudiants/étudiantes et leurs encadrants/encadrantes ?

L’objectif de cet atelier est justement d’ouvrir le dialogue et de tenter de clarifier les interrogations autour de l'évaluation d'impact en apportant des pistes de meilleure compréhension.

- One Health et Recherche participative : comment construire la santé globale avec la société ?

-

Replay du 4 décembre 2024

En collaboration avec SHAPE-Med@Lyon

Quels liens peut-on construire entre les santés humaines, animales et l’environnement ? C’est ce que le concept One Health (Santé globale) essaie de comprendre. Dans le foisonnement de ces réflexions, la Boutique des Sciences de l’Université Lumière Lyon 2 a proposé un temps de réflexion sur ce sujet en adoptant son prisme particulier : celui de la recherche participative.

Comment peuvent converger les recherches participatives et le concept One Health ? Quelles places pour les citoyennes et les citoyens dans ces recherches ? Pour répondre à ces questions, cette matinée donnera la parole à des chercheuses et chercheurs ainsi qu’à des personnes impliquées dans des recherches à travers un temps d'échanges autour de la place des recherches participatives en santé et la présentation de trois projets utilisant le concept One Health.Première partie :

Introduction sur les recherches participatives par Marie Préau, professeure en psychologie sociale (PÔPS, Bureau SHAPE-Med@Lyon)

Tour d'horizon de la recherche participative en santé par Léandre Guignier, chargé de projet santé pour la Boutique des Sciences

Présentation du projet Draconis sur les troubles neurocognitifs et psychologiques des traitements contre le cancer, avec :- Maïssa Fadhlaoui, ingénieure d’études en psychologie sociale

- Véronique Lefebvre, patiente concernée, association ALK et ROS1 France Cancer Poumon

- Pierre Nicot, psychiatre (CRNL, Le Vinatier)

Deuxième partie :

Présentation du projet Astéropa sur les PFAS dans le sud lyonnais, avec :- Julien Biaudet, sociologue au Centre Léon Bérard et responsable prévention primaire & promotion de la Santé

- Patricia Grange-Piras, citoyenne impliquée

- Chloé Moulin, chargée de mission au CLB

- Philippe Lecomte, ingénieur d’étude (INRAE) et directeur adjoint de l’UMR EpiA

- Pascale Frey-Klett, directrice de recherche à INRAE (ARBRE) et responsable « Tous chercheurs »

- Libertés associatives et libertés académiques : mêmes enjeux ?

-

Replay du 18 septembre 2024

Avec Mickaël Huet, délégué général du Mouvement Associatif ;

Justine Cazaux de l'Action Justice Climat Lyon (ex Alternatiba ANR Rhône) ;

Jean-Baptiste Jobard du Collectif des Associations citoyennes et auteur de « L'histoire des libertés associatives »

Claude Gautier et Michelle Zancarini Fournel, chercheur·es et auteur/trices de « De la défense des savoirs critiques, quand le pouvoir s’en prend à l’autonomie de la recherche ».

Animé par Benoit Chaboud Mollard du Le Mouvement Associatif Auvergne Rhône-AlpesLa table ronde était précédée d'un après-midi ateliers et contextualisation ouvert aux associatifs, étudiant·es, doctorant·es et enseignant·es-chercheur·es, dont le compte-rendu est disponible ici.Depuis la mise en place du Contrat d’Engagement Républicain de nombreuses associations et têtes de réseau associatives alertent sur une dégradation alarmante des libertés associatives, illustrée notamment par la perte de subsides pour des collectifs écologistes ainsi jugés ‘non républicains’. Dans le même temps, des voix s’élèvent dans le milieu académique pour alerter sur les libertés académiques, qui garantissent l’autonomie intellectuelle de la recherche et de l’enseignement universitaires. Quels sont les marqueurs réels de ces dynamiques ? Qu’ont-elles de commun entre elles et de fondamentalement différent ?

- Un tiers-veilleur : pourquoi, comment ?

Quel accompagnement des projets de recherche participative ? -

Replay du 15 février 2024

Avec Tristan Lescure (ANR), Julia Bonaccorsi (VP Sciences et Société Lyon 2), Evelyne Lhoste (INRAE)

Animé par Isabelle Proux (École de la Médiation)

En collaboration avec l’École de la Médiation et Sciences CitoyennesLa recherche participative vise la coconstruction des savoirs en engageant des chercheurs et des non-chercheurs qui peuvent être des professionnels, des citoyens ou des personnes concernées, apportant leur expertise et la croisant à celle des scientifiques. Constatant qu’il ne suffit pas toujours de se réunir et d’avoir envie de travailler ensemble pour que cela fonctionne et ne reproduise pas les hiérarchies entre types de savoirs, le dispositif tiers-veilleur apparait progressivement comme une forme d’accompagnement méthodologique qui tend à s’institutionaliser. Pourquoi ce tiers ? Comment existe-il aujourd’hui ?

- Newsletters

- Pour recevoir des informations sur le projet LYSiERES², inscrivez-vous à notre newsletter.

- Autres ressources

-

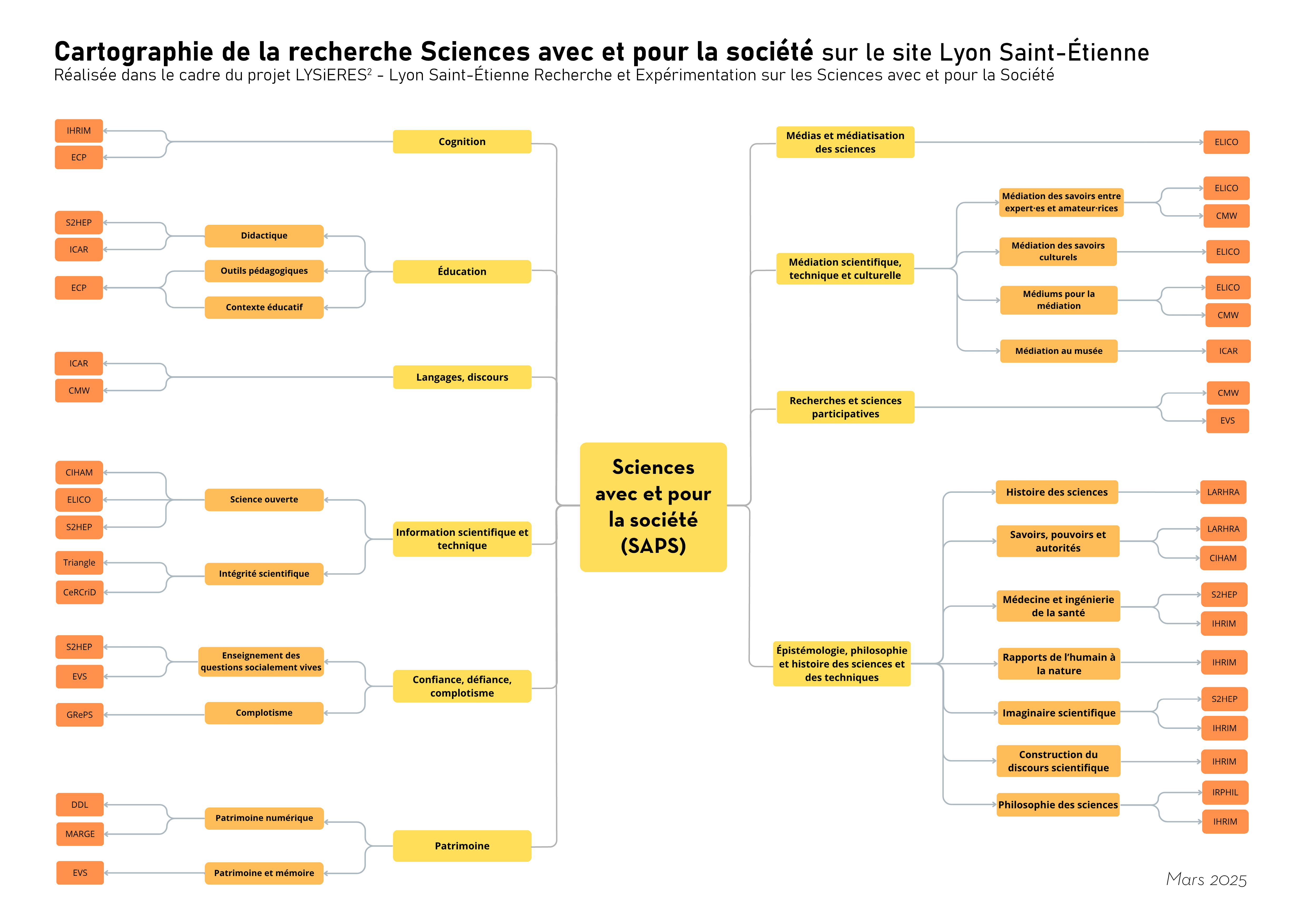

- Cartographie de la recherche Sciences avec et pour la société

-

Cliquer sur l'image pour consulter la cartographie en version PDF :

Plus d'informations sur le contexte et les méthodes de cette cartographie ici

- Cartographie des formations Sciences avec et pour la société

-

Cliquez sur l'image pour consulter le livret en version PDF :

Plus d'informations sur le contexte et les méthodes de cette cartographie ici

- TikTok & la science : la belle rencontre ?

-

Avec : Julien Bobroff, physicien professeur à l’Université Paris-Saclay dans le groupe de recherche « La Physique Autrement »

Irène Cristofori de l'Institut des Sciences Cognitives Marc Jeannerod – CNRS, Université Claude Bernard Lyon 1

et Julien Picard Monnet, directeur de publication du média CurieuxLe premier webinaire du pôle d'incubation « interaction jeunesse et recherche » aborde la question de la rencontre entre la sciences, la culture scientifique et le réseau social prisé par les jeunes : TikTok. - Tables rondes « Cancers »

-

Dans le cadre de l'exposition Cancers présentée du 10 février au 13 juillet 2024 à la Cité du Design, des tables rondes autour de la thématique ont été organisées par La Rotonde avec le soutien de la Ville de Saint-Étienne. Lors de ces temps de discussions publics, des intervenant·es et une patiente ont apporté leur expérience et leur expertise sur la maladie : le parcours patient de l’annonce à la rémission, les avancées et les problématiques de la recherche sur le cancer, la prévention, mais aussi les difficultés et les solutions possibles pour mieux « vivre avec » et « vivre après » un cancer.

Plus d'informations sur les tables rondes sur le site de La Rotonde

Eléonore Verne, chargée de projet et de communication LYSiERES²

eleonore.verne@univ-lyon2.fr